Vous êtes dans la rubrique > Archives > Cuba, dernier rempart du socialisme ?

Vous êtes dans la rubrique > Archives > Cuba, dernier rempart du socialisme ?

Cuba, dernier rempart du socialisme ?

Partisan N°57 - Janvier 1991

Dans la course effrénée des pays d’Europe de l’Est vers le capitalisme libéral qui parait briller de tous ses feux face à l’inefficacité patente de feu le capitalisme d’Etat, le cas de Cuba parait à part : voix discordante sur le "scène" internationale (dans la crise irakienne par exemple), critiques ouvertes au libéralisme gorbatchévien, défense intransigeante de la "voie socialiste". Cuba est-elle si différente des autres pays "de l’Est" ?

Les étapes du développement économique

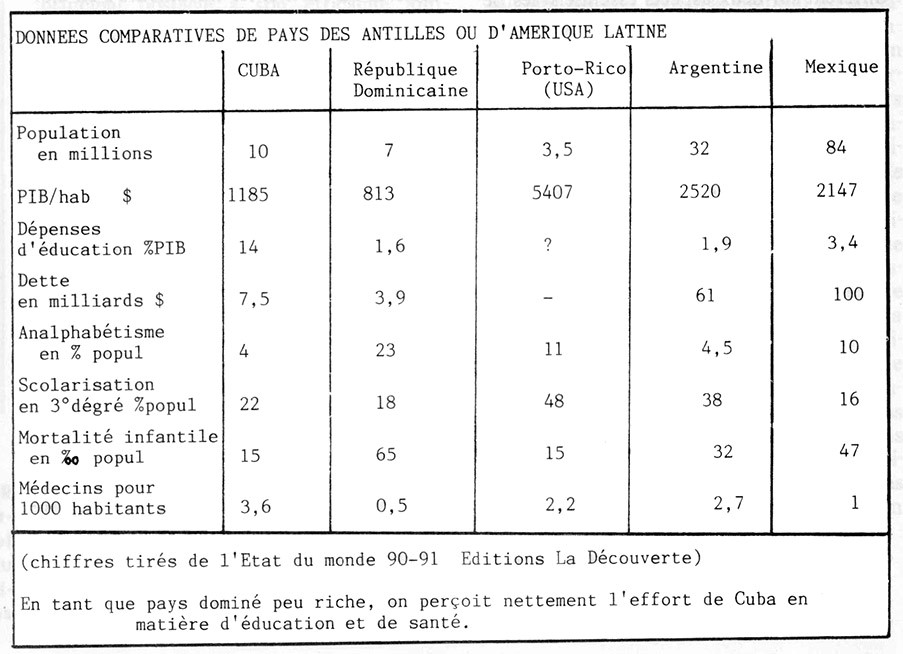

Si l’on compare la situation sociale de Cuba aux autres pays d’Amérique latine, elle apparait comme nettement la plus avancée : niveau de vie moyen, taux de mortalité infantile, accès et qualité des soins médicaux, accès et qualité de l’enseignement... sur tous ces indices, Cuba non seulement est en tête des pays d’Amérique latine, mais se rapproche ou dépasse les USA et le Canada (voir le tableau de données chiffrées). Quand on pense à l’état de misère et d’arriération du pays il y a 30 ans à la chute de la dictature de Batista, on ne peut qu’être impressionné. Les pays les plus développés d’Amérique latine, le Brésil, l’Argentine, le Mexique, le Venezuela, ont bien des équipements équivalents à ceux de Cuba. Mais ils sont réservés aux couches supérieures (bourgeoisie, petite-bourgeoisie intellectuelle). A Cuba, ils sont accessibles à tous. Dès les premières années de la révolution, une mobilisation importante a eu lieu pour alphabétiser et vacciner l’ensemble de la population. Et aujourd’hui, les médecins et les enseignants cubains sont une aide à de nombreux pays en difficulté (il y a 2000 médecins cubains à l’étranger, plus que l’Organisation Mondiale de la Santé, organisme de l’ONU !).

Ce bilan social incontournable est le principal acquis de la révolution, la base du soutien populaire au gouvernement castriste. Ce développement a justement engendré une exigence d’égalité sociale qui se confronte avec l’écart croissant des situations sociales. Depuis les années 80, la hiérarchie des salaires a été augmentée. Le plus haut salaire peut dépasser de 10 fois le salaire ouvrier le plus bas. Et la privatisation d’une partie des activités paysannes a encore accru l’écart.

La corruption a aussi fait des ravages chez les fonctionnaires désirant arrondir leurs fins de mois (jusqu’au scandale des agents du Ministère de l’intérieur impliqués dans du trafic de drogue). C’est l’autre côté de la médaille, qui mérite que l’on examine l’évolution de la politique économique cubaine depuis 1959.

On peut distinguer quatre étapes dans le développement socio-économique de Cuba :

1959 - 1965. Che Guevara est ministre de l’industrie. C’est le début de la révolution, du blocus américain, du rapprochement avec le camp soviétique. L’objectif de la politique économique est de diversifier les productions pour gagner en indépendance et démarrer un développement industriel complètement négligé par les gouvernements néo-coloniaux précédents. En même temps est mis en place un contrôle économique puissant et centralise des entreprises. Le Che impulse d’ailleurs un débat sur les questions économiques posées par la transition socialiste d’un pays colonial : sur les rapports entre plan et marché, sur l’autonomie des entreprises, sur le salaire. L’objectif politique (Che ne séparait pas l’économique du politique) est la préparation de l’homme nouveau, polyvalent par ses capacités, révolutionnaire par son comportement : prééminence des stimulants moraux, travail volontaire le dimanche, participation des fonctionnaires à la production. C’est dans cette même période que l’effort décisif est porté à l’alphabétisation de la population et à son niveau médical.

1966 - 1975. Le changement de la politique de la direction cubaine correspond au départ du Che. La direction est moins collégiale et les décisions personnelles de Fidel deviennent orientations. Il reprend en main le domaine économique qui avait été confié au Che et l’oriente très différemment. L’accent est mis sur les moyens de l’essor économique rapide : objectif de la grande Zafra (récolte) de 1970 pour 10 millions de tonnes de canne à sucre, liens économiques renforcés avec le camp soviétique (contrat à long terme de fourniture de sucre à prix fixe). C’est aussi l’époque de ”l’offensive révolutionnaire” où les dirigeants osent toutes les initiatives, pourvu qu’elles soient dans le sens de l’histoire : gratuité de l’eau et des transports, nationalisation brutale du petit commerce... L’énergie révolutionnaire des masses est focalisée sur la Gran Zafra : le sucre donnera l’indépendance et la richesse. Cette vision économiste s’est traduite principalement par un échec : l’économie s’est trouvée complètement désorganisée par l’abandon de la planification et la priorité donnée à la canne. Sur les 10 millions de tonnes, 1,5 n’a pu être récoltée, transportée et traitée.

1972 - 1985. Suite à l’échec de la Gran Zafra, au premier Congrès du Parti Communiste de Cuba (PCC) en 75, c’est l’orientation la plus révisionniste qui l’emporte. Cuba a adhéré au COMECON en 72 et accepte sa division internationale des productions (à Cuba la tâche de produire du sucre, des agrumes, des produits de la pêche et du nickel). L’industrie doit être basée sur une industrie lourde étatique. La gestion doit être faite par un appareil spécial très centralisé, les syndicats n’étant qu’une courroie de transmission des consignes. En même temps que se développe une bureaucratie pléthorique (dans l’appareil d’Etat, du PCC et des nombreux organismes sociaux), ce sont les thèses de l’école libérale soviétique qui dominent : développement du marché privé, de l’entreprise privée, salaires liés à la productivité. De nombreux cadres sont formés dans les écoles soviétiques et investissent tous les rouages de l’appareil économique. Après un début prometteur, plus lié à un renouveau d’enthousiasme populaire sur la correction des erreurs antérieures qu’à l’application des nouvelles méthodes, les conséquences se font bientôt sentir : déclin économique, accroissement fulgurant des différenciations sociales.

1985 - aujourd’hui. Suite aux conséquences désastreuses de cette politique sur le plan économique et social et aux modifications perceptibles dans les échanges avec l’Europe de l’Est, le 3ème congrès du PCC entame un processus de rectification. Il s’agit de lutter contre la bureaucratisation galopante, l’écart grandissant des revenus, la non-participation économique et politique des masses. Cette rectification se déroule dans un sens différent de la Perestroïka, car les Cubains ont déjà goûté aux charmes de l’économie de marché, même planifiée, dans la période précédente. Ils ont vu se dégrader les termes de l’échange à leur désavantage. Ils ont vu la dette grossir et venir grignoter le surplus dégagé. Aussi, la rectification engagée vise-t-elle à corriger des erreurs de la période précédente, et non à renforcer le capitalisme libéral. Pour ne pas asséner des jugements à l’emporte-pièce, cette période sera examinée plus en détail dans un prochain article.

Partons des conditions concrètes de Cuba.

Cuba est un petit pays (10 millions d’habitants), donc avec des capacités d’accumulation restreintes. C’est une île, dont l’industrie était limitée à l’extraction du nickel et au raffinage du sucre. Donc, beaucoup de marchandises doivent être importées par bateau, y compris l’énergie (pendant des années, les Soviétiques ont assuré une livraison journalière de pétrole par un bateau arrivant du Mexique). Dans son passé récent, Cuba n’était qu’une simple néo-colonie américaine. L’essentiel du commerce se faisait avec le puissant voisin et la politique cubaine était décidée à Washington. Depuis 1960, le régime castriste subit un embargo commercial de la part des Etats-Unis, qui interdisent toute exportation de marchandises américaines vers Cuba. Le développement industriel de l’île était limité au traitement du sucre ou du nickel (lequel n’a pas été trop pillé auparavant, les Etats-Unis considérant qu’il faisait partie des réserves stratégiques américaines). La population, surtout rurale, était très pauvre, la moitié analphabète. Dans les villes, la délinquance et la prostitution faisaient des ravages dans cette annexe tropicale des USA (un bordel pour Américains en goguette, a-t-on écrit de la ”perle des Antilles”). Voilà donc la situation a la prise du pouvoir par les rebelles castristes. Ont-ils surmonté ces contraintes ?

Sur le plan social, on l’a dit, les premières années de la révolution ont été décisives pour transformer radicalement les conditions de vie des masses. Aujourd’hui, au niveau médical, scolaire, équipements sociaux, Cuba a un niveau qui dépasse de loin celui des autres pays d’Amérique latine. Mais 30 ans après le renversement de Batista (le dictateur renversé par les guérilleros castristes), la jeunesse cubaine a d’autres exigences. Plus de la moitié de la population est née après 59 et son niveau scolaire est le plus élevé d’Amérique Latine. Mais il y a peu de débouchés pour ces diplômés qui arrivent en pleine crise économique et à qui on commence par demander des sacrifices. La crise se manifeste aussi sur le plan idéologique : réticences à faire son service militaire, à s’engager politiquement, développement de la marginalité scolaire et sociale... La pénurie de biens de consommation est durement ressentie, surtout com¬parée à la qualité des prestations offertes aux touristes (le gouvernement argumente que ces investissements ont 300% de rentabilité en devises fortes et demande à la population de le comprendre). Tout cela se traduit au niveau politique où le pouvoir est essentiellement dans les mains des vétérans de l’époque coloniale.

Au plan économique, Cuba est passée de la dépendance envers les Etats-Unis à une dépendance aussi forte vis-à-vis de l’URSS. Le pétrole, l’équipement industriel, l’exportation de sucre et de nickel se font pour plus de 80% avec l’Europe de l’Est. Avec son effondrement, Cuba a toutes les peines à redresser son économie. Le ”Plan alimentaire” adopté en 90 vise à relancer une production agricole qui était trop axée sur la complémentarité avec l’Est. Cuba est également étranglé par sa dette extérieure, contractée lorsque le cours du sucre était élevé et les crédits faciles. De nombreux projets industriels n’ont pu être mené à terme alors que Cuba reste principalement un pays semi-industriel fournisseur de matières premières. Car le poids du sucre dans l’économie cubaine est resté colossal. La saga du sucre cubain est une vaste épopée que nous n’allons pas détailler. Déjà sous Batista, le sucre représentait près de 80% des exportations cubaines et Cuba en avait largement souffert : monoculture sensible aux aléas climatiques et spéculatifs, chômage saisonnier hors récolté d’une importante main d’œuvre. Aujourd’hui, les conditions ont changé. La récolte est largement mécanisée. Le salaire des coupeurs des plusieurs fois supérieur à celui des autres salariés agricoles. Le choix de continuer la spécialisation sucrière de Cuba a été un choix raisonné : augmentation du cours du sucre à la fin des années 60, contrats à long terme et prix garantis avec l’URSS, possibilité de récupérer des devises fortes par exportation sur le marché libre, et cela dans une technique déjà largement maîtrisée et améliorable sur une base autonome. Tout cela a compté. Il reste qu’aujourd’hui, ces choix paraissent contestables : le marché mondial du sucre est devenu largement excédentaire et les cours sont bas ; le contrat avec l’URSS bat de l’aile, le COMECON (Marché Commun des pays de l’Est) est moribond. En remplaçant les USA par l’URSS, Cuba a maintenu sa dépendance économique et une économie déséquilibrée. L’addition est lourde aujourd’hui.

Bien sûr, le problème est en même temps politique : comment motiver les travailleurs ? Il est de notoriété publique que le rythme de travail est peu élevé. Mais ce n’est pas qu’une question culturelle, c’est surtout une question politique. Elle avait été abordée en tant que telle par Che Guevara qui, tout en respectant des stimulants matériels (primes, paiement des heures sup), mettait l’accent sur les incitations idéologiques (esprit révolutionnaire, émulation et fraternité dans le travail...). Le but était explicitement de faire du travail une activité révolutionnaire, libératrice de l’homme en même temps que productive. Puis, l’économie est redevenue plus traditionnelle, c’est-à-dire sur les critères de gestion hérités des révisionnistes soviétiques. Le débat est épris aujourd’hui pour répondre à la crise économique. Mais le contexte est différent sur deux aspects essentiels : les besoins de consommation de la population ont grandi, alors que la pénurie est toujours aussi forte. Surtout, l’égalitarisme du régime, qui est à la base de la motivation révolutionnaire (penser que l’on va bénéficier collectivement des fruits de son travail), a de sérieux coups dans l’aile. En 30 ans de pouvoir, le système s’est bureaucratisé. Les clivages sociaux se sont accentués. Des dirigeants corrompus, coupés du peuple, se sont enrichis sur son dos. Ce n’est pas qu’une question de personne, c’est l’édification d’une nouvelle couche sociale, d’une nouvelle bourgeoisie, située en haut du nouvel ordre économique et en tirant les ficelles. Les fonctionnaires se sont mis à pulluler, cachant mutuellement leur incompétence et leurs combines. A Cuba, ce processus est contradictoire, parce que la direction castriste, inquiète des conséquences sociales, a pris des mesures anti-bureaucratie parfois radicales (emprisonnements pour corruption ou détournement de fonds publics, réduction des effectifs). Mais ces mesures viennent d’en haut et sont incapables de bouleverser ce qui est le fonctionnement caricatural d’un système cohérent (les mesures prises seront examinées plus en détail dans l’article sur la rectification).

Sur le plan politique, ce qui est décisif, c’est le pouvoir réel qu’ont les masses à décider des orientations de leur vie. Or le fonctionnement de la démocratie ouvrière laisse franchement à désirer. Dans les organes locaux du pouvoir populaire, le débat et la critique ont lieu. Mais elles sont sans conséquences sur un appareil qui a sa propre logique. Les grandes orientations gouvernementales se font autrement : à travers des organismes étatiques largement bureaucratisés, par les choix de Fidel (parfois les lubies) ou du cercle dirigeant. Il y a bien concertation populaire, dans le sens où l’état d’esprit des masses est écouté. Mais il n’y a pas un fonctionnement démocratique du système car les masses n’ont aucun pouvoir réel de décision. Pour meilleure preuve, le fait que la rectification, qui fixe l’orientation générale des années en cours, n’a pas été décidée par les instances populaires, et est encore moins dirigée et contrôlée par eux.

Dans les entreprises, la situation n’est guère différente. Des conseils de travailleurs, uniquement composés d’ouvriers, ont été créés en 1965. Ils étaient chargés de résoudre les conflits entre les ouvriers et les dirigeants. Mais leurs pouvoirs ont été rognés en 1980 et de fait, peu de choses peuvent s’opposer aux pouvoirs étendus et aux privilèges de la direction de l’entreprise. Au sein du syndicat (CTC), le problème est le même. Les travailleurs peuvent aborder les problèmes, mais leurs critiques restent sans conséquences. La CTC sert de frein aux abus flagrants, mais surtout de relais pour les directives du Parti et les travailleurs s’en éloignent. Pourtant, dans les moments où l’initiative des travailleurs est sollicitée (comme en 72 ou en 85), la participation aux réunions et la productivité du travail s’accroissent. Mais cela retombe car ce n’est pas le fonctionnement normal du système.

Car cette pratique limitée de la démocratie ne tombe pas du ciel. Elle était déjà portée par Fidel Castro lors de la lutte de guérilla : la direction de la lutte urbaine a été absorbée par celle de la montagne, une façon de reléguer au second plan la lutte insurrectionnelle de masse qui se développait. La prise du pouvoir s’est faite sans Parti, sans programme, sans tradition du travail de masse et de la confrontation politique permettant aux travailleurs d’en être les acteurs. La conception castriste du pouvoir est de maintenir des liens avec les masses, de s’appuyer sur leur mobilisation, mais de garder tout le pouvoir et l’essentiel des informations qui permettent de l’exercer ! Cette conception paternaliste est à l’opposé de la notion d’avant-garde communiste qui dirige le combat des masses pour qu’elles s’éduquent dans la lutte politique et investissent le pouvoir réel. Fidel a plus que jamais aujourd’hui les pieds écartés entre des masses brimées dont il doit garder le soutien et un appareil d’Etat puissant qui suit sa propre logique d’accumulation. Le système hyper-centralisé et arbitraire qu’il a créé n’est pas à même de résoudre cette contradiction au profit des travailleurs.

Cuba porte-drapeau anti-impérialiste ?

L’importance diplomatique prise par Cuba est sans commune mesure avec sa puissance démographique. En combattant le sous-développement, Cuba s’est imposée comme une voix qui mérite d’être entendue. Témoin ses positions, souvent dissonantes, au Conseil du Sécurité de l’ONU. Cuba est le seul pays de cette instance à n’avoir pas voté pour des mesures militaires contre l’Irak. Cuba a une image de fermeté contre l’impérialisme américain qui lui vaut la sympathie de nombreux travailleurs de par le monde et à Cuba même. Cette sympathie est-elle justifiée ou usurpée ?

Cuba a ainsi bravé le ronron impérialiste international en envoyant une aide militaire essentielle à l’appui du régime angolais. Après le départ de la puissance coloniale portugaise, le MPLA a conquis le pouvoir en Angola. Mais l’Afrique du Sud, qui dominait la Namibie à la frontière sud de l’Angola, ne pouvait accepter d’avoir un régime prosoviétique si près de ”ses” frontières et pouvant servir de base arrière à la SWAPO namibienne. Aussi, avec les Etats- Unis, l’Afrique du Sud a-t-elle soutenu les contre-révolutionnaires de l’UNITA et attaqué directement avec ses troupes le régime angolais. L’Angola s’est alors tournée vers l’URSS et Cuba pour l’aider à repousser l’agression. L’URSS a fourni le matériel militaire, mais Cuba a envoyé plusieurs dizaines de milliers de soldats volontaires combattre le régime sud-africain. L’aide de Cuba, étalée sur plusieurs années, a été essentielle pour l’Angola, et la bataille décisive de Cuito Carnavale entre les Sud-Africains et les Cubains a été remportée par ces derniers. Les ressources de Cuba n’étant pas celles de l’Afrique du Sud, l’effort de guerre a été important pour le peuple cubain. Malgré cela, Cuba a assumé jusqu’au bout les engagements qu’elle avait pris et a même quitté le sol cubain à la demande du gouvernement angolais suite aux négociations avec l’Afrique du Sud et l’URSS sur la Namibie en qualifiant cet accord de démission.

Pour quelles raisons le régime cubain a-t-il consacré tant d’efforts à soutenir le MPLA angolais ? Il s’agit sans aucun doute d’une conception internationaliste de la direction cubaine. La lutte des peuples africains a toujours été sensible pour les Cubains (soutien aux Algériens contre la France, aux Congolais contre la Belgique, aux Sahraouis contre le Maroc). Pour l’Angola, d’autres facteurs ont joué : un jeu par rapport à l’URSS pour à la fois lui servir de bras armé dans une zone où elle ne pouvait intervenir directement, à la fois pour lui montrer la détermination internationaliste de Cuba et la pousser à plus d’interventionnisme contre le camp impérialiste américain. Egalement pour Cuba, c’était l’occasion pour le régime d’élargir son audience auprès des pays africains et de la jeunesse du monde révoltée par l’apartheid et le soutien qu’il reçoit des pays occidentaux. C’est une constante (juste) de la politique extérieure cubaine de briser l’encerclement impérialiste en replaçant la question sur son terrain politique. Enfin, sur le plan intérieur, c’était aussi mobiliser la jeunesse dans le combat contre l’impérialisme et lui donner ”à en découdre”. Donc les motivations du côté cubain étaient essentiellement nobles et justes. D’un point de vue global, les choses sont moins belles : Cuba a servi de soutien à l’impérialisme soviétique dans ses pénétrations africaines et de caution à un régime angolais bien révisionniste (qui s’était illustré notamment par l’élimination des marxistes-léninistes au sein du MPLA). Le danger essentiel est d’avoir répandu que l’URSS pouvait être un ami des peuples en lutte, une alternative à la domination impérialiste. Quel que soit le désintéressement des Cubains dans leur sacrifice, c’est ce rôle de bonimenteurs qu’ils ont joué dans le monde, et ce pourquoi ils ont été soutenu par l’URSS (ce qui éclaire autrement la distance mise aujourd’hui dans les liens entre URSS et Cuba : non seulement l’URSS n’a plus les moyens économiques d’aider Cuba comme avant, mais elle n’a plus non plus les moyens économiques et politiques à ses visées expansionnistes, d’où le moindre intérêt de Cuba).

Concernant le Nicaragua, le constat est un peu le même. Cuba a fourni toute l’aide possible au régime sandiniste. Une aide militaire directe était impossible sans provoquer l’invasion par les Etats-Unis, mais, les Cubains ont fourni matériel et instructeurs militaires, en plus d’une aide civile abondante. Il est vrai que le Nicaragua représentait la perspective pour Cuba de sortir de son isolement politique au sein de l’Amérique latine. Là aussi, cette aide était désintéressée, c’est-à-dire non soumise à des contreparties. Ce que l’on peut regretter, c’est que cette opération n’a été qu’un soutien à la ligne réformiste suivi par la direction sandiniste.

D’autres exemples illustrent que c’est le révisionnisme de la direction cubaine le principal obstacle à son efficacité anti-impérialiste :

– Lors du rapprochement du régime cubain avec l’URSS (développement des échanges commerciaux et politiques, édification du PC cubain en intégrant complètement le vieux PSP révisionniste capitulard par rapport à Batista), Cuba s’est mis à accorder son soutien, alors auréolé d’un grand prestige international, aux PC d’Amérique Latine les plus corrompus, les plus liés aux bourgeoisies au pouvoir (Argentine, Bolivie, Colombie). Ce faisant, il donnait des cautions à son affiliation pleine et entière au bloc soviétique, mais trahissait les mouvements révolutionnaires qui le soutenaient dans ces pays.

– Fidel Castro dans la même veine a également soutenu l’intervention militaire en Tchécoslovaquie e 1968, celle en Afghanistan en 1980, le coup d’état en Pologne en 1981, la répression en Chine en 1989. Selon le principe de la solidarité dans le « camp socialiste », composé en fait de cliques bourgeoises au pouvoir en lutte contre des mouvements de révoltes populaires.

– La diplomatie cubaine à l’égard de l’Amérique latine ne se montre guère plus juste aujourd’hui. On sait que Fidel Castro a fait de cette question un point crucial dans ses rapports avec l’URSS et dans ses tentatives de rapprochement avec les bourgeoisies d’Amérique du Sud, visant à faire un front commun anti-dette. Si ce comportement n’est pas faux en soi, il a appliqué de telle sorte que le régime cubain a pu servir de caution progressiste à des régimes réactionnaires bourgeois en mal de popularité (Argentine, Mexique, Venezuela). Comme précédemment lorsque Cuba avait abandonné des mouvements révolutionnaires du continent pour s’affilier aux PC révisionnistes et donner des gages de réformisme à Moscou ! Les intérêts supérieurs de la diplomatie cubaine sont passés avant les conséquences politiques pour des révolutionnaires qui croyaient pouvoir utiliser Cuba comme symbole de la lutte des exploités.

Se tourner vers les pays du tiers-monde, exploités et opprimés par l’impérialisme, n’est pas faux en soi. Mais pas au point de soutenir les bourgeoisies au pouvoir, instruments locaux de ce système impérialiste qu’on prétend combattre. C’est au contraire en clarifiant qui sont les amis et les ennemis de l’impérialisme que Cuba pourra aider les mouvements révolutionnaires du monde, non en y semant la confusion. Mais cette confusion est évidemment liée aux propres conceptions du PC cubain sur l’analyse de classes, particulièrement sur l’existence et les caractéristiques de la bourgeoisie dans les pays dominés et dans les pays révisionnistes. Aussi on ne peut attendre des miracles dans ce domaine.

Cuba n’est donc pas le paradis de l’orientation socialiste que certains voudraient y trouver. D’ailleurs, le PCF en fait aujourd’hui son principal drapeau du socialisme réel. Le bilan est en effet plus présentable que celui de l’URSS, l’orientation moins ouvertement capitaliste libéral. Pourtant l’examen de la rectification en cours nous apportera des surprises, car les déclarations publiques cachent parfois des politiques moins alléchantes. Ce qu’on a vu de Cuba, c’est finalement la version gauche du révisionnisme : des rouages de pays capitaliste dominé, masqués par une politique sociale avantageuse, une politique internationale radicale et ne mobilisation populaire qui, bien que cantonnée à la défense de la révolution, n’en reste pas moins significative. La "démocratie” du dictateur éclairé ne doit pas nous faire oublier que le peuple cubain s’affronte à de réelles questions posées par la rupture d’avec l’impérialisme dans un pays dominé. Il serait stupide de se priver, par sectarisme, des leçons qu’il nous apporte, même s’il ne parait pas encore en mesure de les surmonter à son compte.

René Frankel